La pertinencia diagnóstica es una competencia clínica fundamental en cualquier proceso de evaluación psicológica. En un escenario donde conviven pruebas clásicas, instrumentos proyectivos, baterías objetivas y plataformas digitales impulsadas por IA, la tentación de evaluar “por si acaso” se ha vuelto un riesgo frecuente. Este exceso puede generar fatiga en la persona evaluada, incrementar la probabilidad de interpretaciones erróneas y debilitar la relación terapéutica. En este blog analizamos cómo seleccionar con criterio la prueba adecuada, cómo evitar la sobre-evaluación y por qué este proceso exige formación especializada basada en evidencia.

Elegir bien una prueba es más importante que aplicar muchas

La calidad diagnóstica depende más de la pertinencia que de la cantidad. Uno de los problemas más extendidos en la práctica clínica es asumir que aplicar más instrumentos conduce a diagnósticos más precisos. La evidencia en psicometría demuestra lo contrario: cuando múltiples pruebas se aplican sin una lógica clínica definida, los resultados pueden contradecirse, generar ruido interpretativo y ampliar el riesgo de sobrediagnóstico.

Una evaluación rigurosa integra información de historia clínica, entrevistas, observación y contexto antes de considerar qué instrumentos aportarían datos críticos. Este enfoque permite que cada prueba seleccionada responda a una necesidad diagnóstica concreta, agregando claridad en lugar de complejidad innecesaria.

La hipótesis clínica: el eje que orienta la selección de instrumentos

Sin una hipótesis clínica clara, cualquier batería de pruebas corre el riesgo de ser arbitraria. La hipótesis funciona como brújula: define qué se quiere comprender, qué información falta y qué indicadores deben explorarse. Preguntas como “¿busco descartar un trastorno?” o “¿debo explorar funcionamiento emocional profundo?” orientan la selección entre pruebas objetivas, proyectivas o mixtas.

Por ejemplo, cuando hay sospechas de ansiedad o depresión, instrumentos objetivos estandarizados suelen ser más útiles para obtener puntajes comparables. En cambio, si se indaga sobre dinámica emocional, relaciones interpersonales o rasgos profundos de personalidad, herramientas proyectivas pueden complementar la lectura. Sin este mapa mental, la selección se vuelve improvisada y pierde rigor metodológico.

Evitar la sobre-evaluación: un desafío ético y metodológico

La sobre-evaluación no solo es un fallo técnico: es un problema ético. Aplicar pruebas de más expone al consultante a desgaste emocional, interpretaciones erróneas y costos innecesarios. De hecho, organismos internacionales de psicología clínica han advertido que la evaluación excesiva puede invisibilizar variables contextuales clave.

Este fenómeno también aparece cuando instituciones exigen “más respaldo documental” o cuando profesionales inseguros recurren a baterías extensas sin una lógica clara. Un ejercicio ético de evaluación exige que cada instrumento cumpla un propósito real: aportar información que modifique la comprensión del caso o la intervención posterior. Si no transforma la toma de decisiones, simplemente no debe aplicarse.

Objetivas, proyectivas o digitales: cómo elegir sin perder rigor

La selección de pruebas debe basarse en validez, evidencia y propósito clínico, no en modas o facilidad de acceso. Las pruebas objetivas permiten obtener datos comparables y basados en normas poblacionales; mientras que las proyectivas aportan profundidad descriptiva en dinámicas emocionales, motivacionales y de personalidad.

Respecto a las plataformas digitales, no todas garantizan estándares psicométricos adecuados. Algunas herramientas basadas en IA ofrecen resultados atractivos, pero carecen de estudios de validez o normas actualizadas. El profesional debe preguntarse: ¿esta prueba tiene evidencia sólida? ¿Sus normas son recientes? ¿Cuenta con respaldo de instituciones reconocidas? Elegir únicamente por el formato puede conducir a diagnósticos sesgados o incompletos.

Integración de resultados: donde realmente ocurre la toma de decisiones

La verdadera evaluación psicológica ocurre en la integración, no en los puntajes. Un perfil de resultados no basta para comprender la realidad emocional, social y funcional del consultante. La fase de integración combina historia clínica, observación directa, entrevistas y contexto, permitiendo confirmar o ajustar la hipótesis inicial.

Este proceso exige habilidades avanzadas de análisis clínico: interpretar qué significa un resultado para la cotidianidad del paciente, cómo afecta su funcionamiento y qué tipo de intervención requiere. Un diagnóstico ético y bien integrado no es un número: es una narrativa clínica coherente que guía decisiones responsables y humanas.

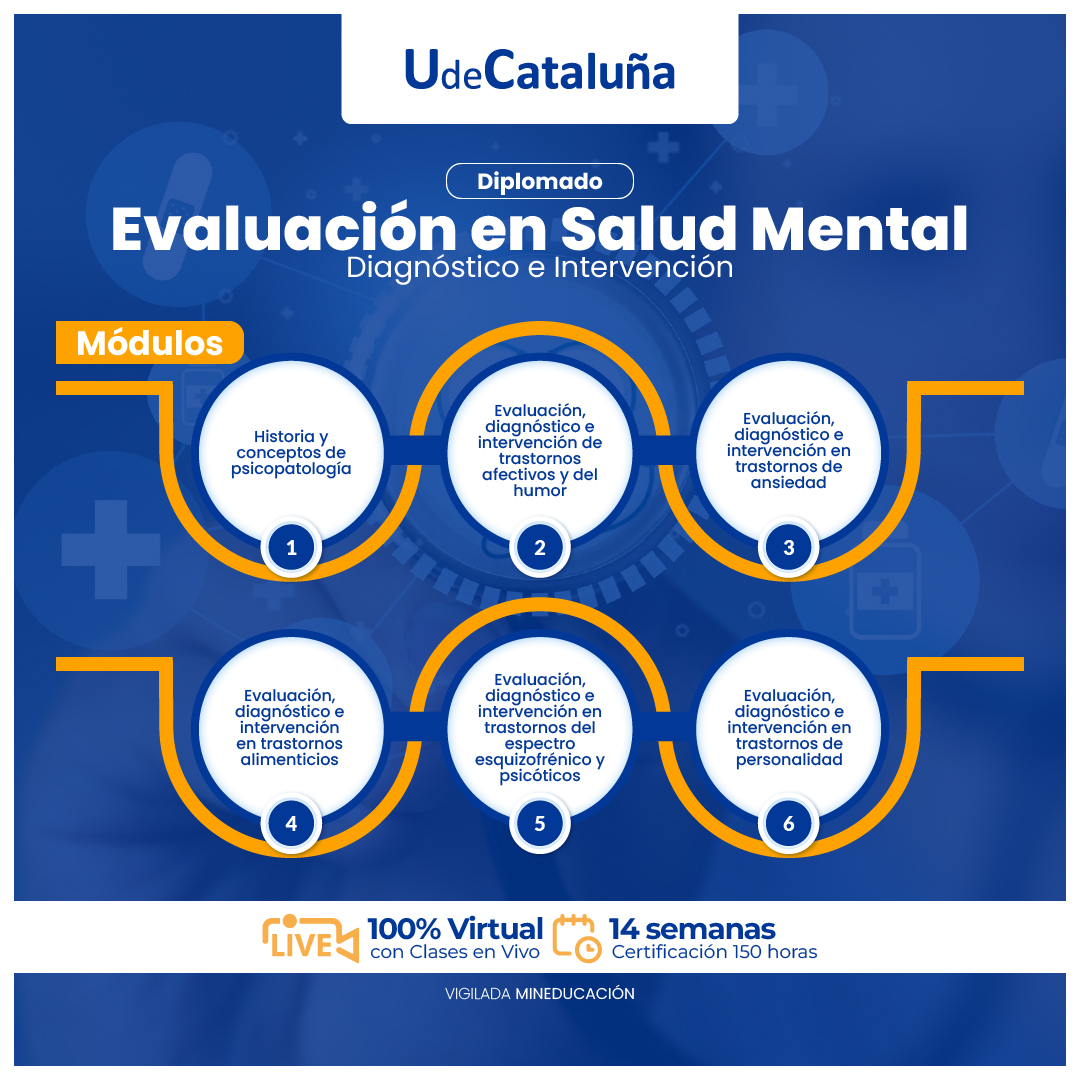

Cómo aporta nuestro Diplomado en Evaluación en Salud Mental a este proceso

El Diplomado en Evaluación en Salud Mental, Diagnóstico e Intervención fortalece el criterio clínico para seleccionar, aplicar e interpretar pruebas con rigor ético y técnico. El programa combina fundamentos psicométricos con práctica supervisada, análisis de casos clínicos y ejercicios de integración diagnóstica.

Los participantes exploran tanto instrumentos objetivos como proyectivos, incluyendo sus fundamentos, alcances y límites. También se entrenan en el uso responsable de herramientas digitales, evaluando validez, confiabilidad y pertinencia. Esta formación permite que el profesional tome decisiones más informadas, evite la sobre-evaluación y comprenda cómo traducir datos en acciones terapéuticas reales.